«Ho passato questi giorni in una quiete profonda, disteso in una barca al sole». Era il 7 luglio 1899. Accanto alla data, la lettera riportava il luogo da cui era stata inviata: Marina di Pisa. Era indirizzata all’editore Giuseppe Treves. «Tu non conosci questi luoghi: sono divini» gli scriveva Gabriele d’Annunzio. «La foce dell’Arno ha una soavità così pura che non so paragonarle nessuna bocca di donna amata. […] Vorrei rimanere qui a cantare. Ho una volontà di cantare così veemente che i versi nascono spontanei dalla mia anima come le schiume dalle onde».

Era la stagione delle “Lodi”, «figlie delle acque e dei raggi», la stagione fatata di “Alcyone”, quando «le allodole su le pratora di San Rossore canta<va>no ebre di gioia». In quello stretto giro di tempo, proprio come pareva promettere al suo editore, d’Annunzio avrebbe composto le sue poesie più celebri.

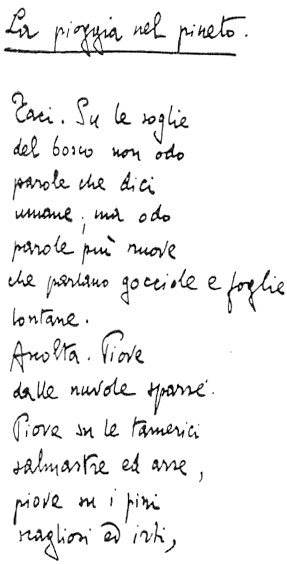

In seguito, a molti, sarebbero parse atteggiate, eccessive. Virtuosismi, veri pezzi di bravura. E invece no: gli anni che passano hanno la forza di far vedere le cose a distanza. “Alcyone” è davvero una stagione magica e la pioggia che, cadendo nel pineto, sul margine polveroso ed esausto di un’estate che sta per rompersi, non è una rivelazione meno vera del lampeggiare dei limoni in fondo alla tortuosa strada in salita, dietro il muro di cinta amato dal Montale degli “Ossi di seppia”. Sono soltanto modi diversi di dire una stessa cosa. Sono, in fondo, un diverso modo di confermare ciò che già sappiamo: che la poesia ha senso se nasce attorno all’attesa di un miracolo (piccolo o grande), di una magia (irreale o realizzata); che è, anzi, una magia, anche quando dice poco o nulla e perfino quando l’esistenza della magia nega.

Certo, d’Annunzio amava prendersi sul serio. Molto, molto sul serio. «Alla Marina di Pisa – scriveva ancora a Treves, un mese più tardi, il 7 agosto 1899 – mentre mi rafforzavo al buon soffio del mare – mi abbandonai al fiume della poesia […]. Scrissi le prime “Laudi”; circa un migliaio di versi». Un migliaio di versi! Scritti forse in un mese. E c’erano, fra questi, composti sul tavolo accanto a quello su cui d’Annunzio lavorava al romanzo “Il fuoco”, i versi di “Elettra”, il secondo libro delle “Laudi del cielo del mare e della terra e degli eroi”. Secondo di sette, come le Pleiadi, da cui avrebbero preso il nome: Maia, Elettra, Alcyone, Merope, Taigete, Asterope e Celeno.

Il secolo diciannovesimo finiva, nasceva il Novecento, il “secolo breve”, il secolo più sanguinoso, forse il più efferato, della storia dell’umanità. I piroscafi avevano reso possibile il giro del mondo in ottanta giorni, si cominciava a volare sul serio, sembrava che il mondo fosse diventato piccolo: in breve, si diceva, la civiltà sarebbe arrivata da ogni parte. Gli uomini? Ci si chiedeva se non stessero finalmente diventando “fabbri della propria fortuna”; se i tempi non fossero, finalmente, quelli in cui ciascuno potesse avere per sé quello che si era meritato, quello che si era conquistato. Non d’Annunzio soltanto, ma Musil, Mann, Zweig e molti altri scrittori ci hanno raccontato quel tempo. Il suo ottimismo splendente – splendente e più tragico, visto con gli occhi del poi. “Alcyone” è quella stagione netta, priva di ombre. Per il poeta e per il mondo che gli girava attorno. Credo che vada riletto (anche) così. Lasciando i pesi della storia e apprezzando, per una volta, la breve stagione in cui il tempo seppe essere lieve. [stefano.termanini@gmail.com]

—

Leggi i nostri più recenti libri di poesie:

– Rita Parodi Pizzorno, Le Antiche Mura ([open access] https://bit.ly/3F92TaB )

– Paolo Castagnola, Tra le parole e il sale (https://bit.ly/3yRb0b0)

– Antonietta Bocciardo, Or si frange l’onda (https://bit.ly/AntoniettaBocciardo_orsifrangelonda)