UN ANNO DI LIBRI ( 10 )

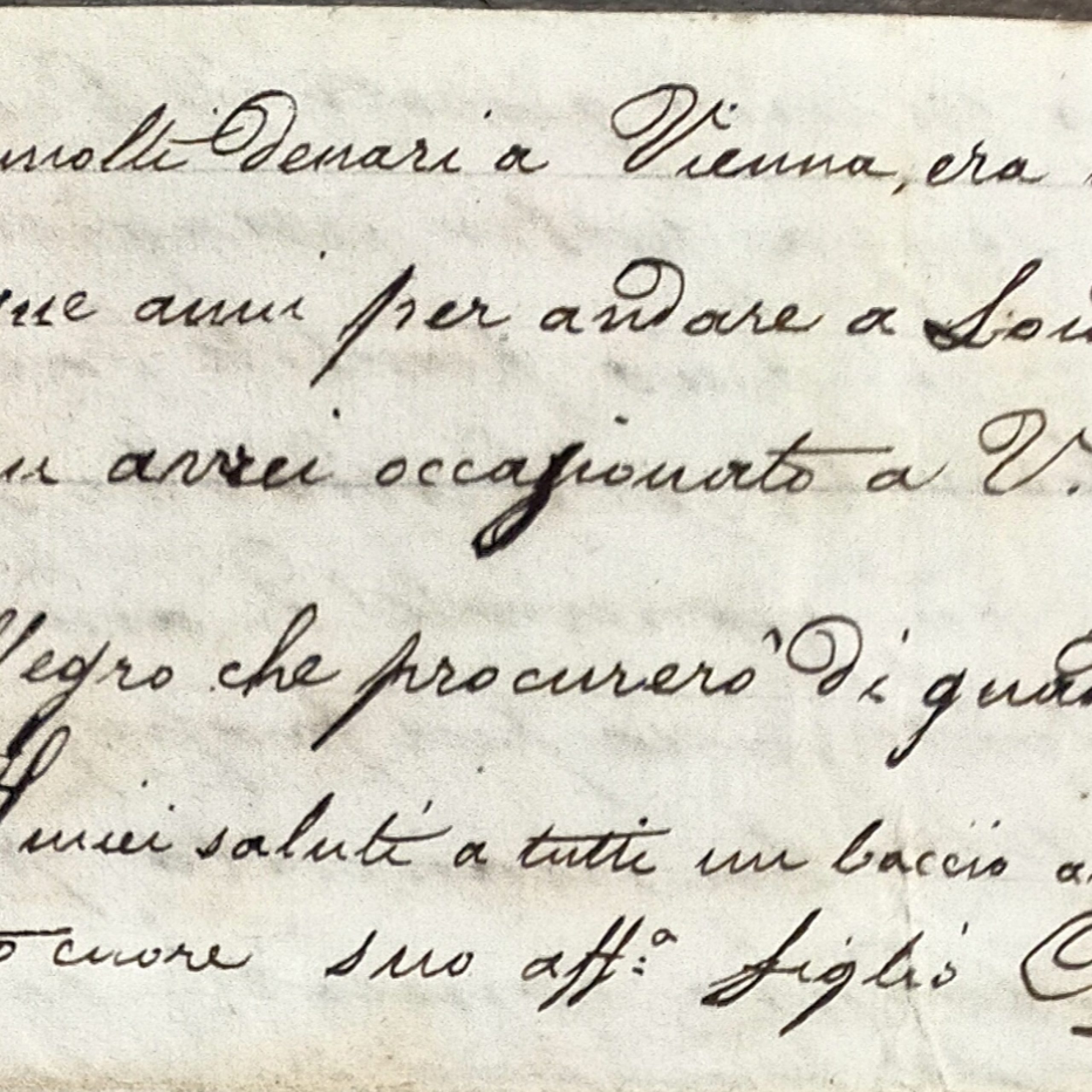

Erano partiti pieni di entusiasmo. In quattro: con Camillo Sivori, enfant prodige di appena 12 anni, erano lo zio Nicolò, il fratello Nicolino, il maestro Agostino Dellepiane. Da Genova, nel maggio 1827, erano andati a Londra, poi a Parigi. Per attraversare la Manica avevano preso un passaggio su un battello a vapore. Tempo bello, mare calmo. Il viaggio era durato circa quattro ore: dalle 9, quando si erano imbarcati a Calais, alle 13, quando erano scesi a Dover. A Londra i Sivori potevano contare su amicizie importanti. Forse per intercessione di Giuditta Pasta, Camillo aveva suonato all’Her Majesty’s Theatre e all’Argyll-Rooms. Era stato un successo. Ma, poi, con l’arrivo dell’estate, la stagione dei concerti era finita, Londra si era svuotata e i Sivori si erano spostati in Francia, a Parigi. Parigi era stata prodiga di incontri eccellenti e di elogi; non di concerti da cui trarre “sostanza”, ovvero risultati economici sufficienti a rientrare delle spese. Da Genova, Alessandro Sivori, padre di Camillo e finanziatore di quella tournée sui generis, se ne dispiaceva. E Camillo più di lui. Gli scriveva, dunque, da Lille, l’11 giugno 1828: “Sento che Paganini guadagna molti denari a Vienna, era meglio che aspettassi ancor io di avere quarantacinque anni per andare a Londra, e venire a Parigi, perché in tal modo non avrei occasionato a V.S. tante spese, ma ci vuole pazienza; stia allegro che procurerò di guadagnare in seguito studiando molto, e bene”. Sotto aggiungeva i suoi saluti affettuosi, inviati al padre e alla madre, e il suo nome: “Camillo”. Quella promessa, vergata con caratteri ancora infantili (li riproduciamo qui, per un piccolo pezzo), colpisce. Vi si trova un misto di amarezza e di positiva caparbietà. Camillo Sivori, al padre che teme di aver deluso, fa una promessa che segnerà la sua vita: studiare, studiare “molto, e bene”.

E mentre ci chiediamo (oggi, giornata della scrittura manuale) che cosa mai sarebbe rimasto di questi sentimenti e pensieri, se, invece che essere scritti a penna, su un pezzo di carta, furtunosamente recapitato da Lille a Genova 195 anni fa e ancor più fortunosamente per 195 anni conservato, fossero stati affidati a un’email o a un messaggio… ricordiamo il nostro volume di Atti del Convegno Internazionale di studi “Paganini: genesi ed eredità di un mito”, Genova 25-26 ottobre 2021, nell’ambito del Paganini Genova Festival 2021, a cura di Mariateresa Dellaborra, Roberto Iovino e Danilo Prefumo, Serel | Stefano Termanini Editore, pp. 322 (li trovi in libreria e a questo link: https://bit.ly/Paganini_genesi_eredità_di_un_mito ).

Amplissima la messe dei contributi pubblicati, tutti di alta qualità, su Paganini, la sua opera e i suoi “eredi”. Primo di questi, Camillo Sivori. E su di lui ci piace ricordare, fra i molti e importanti saggi che, nel libro, meriterebbero di essere commentati e che altrove commenteremo, il lavoro di Flavio Menardi Noguera e Stefano Termanini sulla tournée americana che Camillo Sivori avventurosamente compì, accompagnato dal fratello Giovanni Battista, tra il 1846 e il 1850.