Ovvero quando nella Ferrara degli anni Trenta Mendelssohn era al bando (e non per la sua musica) così come oggi lo è Dostoevskij (e non per la sua letteratura)

Se preferisci, puoi anche ascoltare l’articolo, qui sotto in podcast:

il colore della cultura u00e8 nessuno... ovvero...

«Pensa che cosa era successo al nonno!» abbiamo detto, per anni, in famiglia. Ce lo aveva raccontato lui per darci la misura dei tempi in cui era vissuto. Ci raccontava quell’episodio ed era ancora stupito, benché, quando ce lo raccontava, intorno al 1985, di anni ne fossero almeno quaranta. Noi, fin quasi a ieri l’altro, abbiamo continuato a palleggiarcela, quella storia, e non più tardi di un anno fa, mentre studiava il fascismo, io l’ho ripetuta a mia figlia che, come già a me alla sua età, è parsa impossibile.

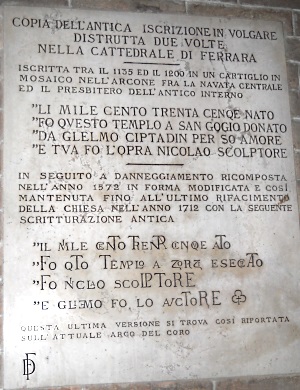

Ferrara, quando il nonno e la nonna ci abitavano, era una città in cui si girava in bicicletta inverno ed estate; una piccola città in cui ci si conosceva tutti, stretta attorno dalla campagna e fiera della sua storia illustre. A Ferrara, sulla controfacciata di San Giorgio martire, il duomo, si leggeva un’iscrizione che dicevano antichissima… «li mille cento trenta cenque nato, fo questo templo a San Gogio donato, da Glelmo cittadin per so amore e tua fo l’opra Nicolao scolptore» mi ripeteva il nonno. Quei due nomi, Guglielmo, il “cittadino” che aveva fatto dono alla sua città di una chiesa così superba, e Nicolò, che l’aveva costruita, mi facevano immaginare due personaggi favolosi, molto al di sopra dell’ordinario, quasi che il Medioevo ferrarese fosse popolato da gente di quella schiatta; gente che, quando donava, donava una chiesa e gente che, quando costruiva, così come noi davamo un’imbiancata ai muri di casa, faceva addirittura un duomo, da terra a cielo, fino alle guglie gotiche lassù in alto. Dovevano essere dei giganti, quei due, pensavo. Il nonno, però, e dopo di lui mio padre, mi citavano a memoria l’iscrizione che cominciava con «li mile cento trenta cenque…» non tanto per celebrare quegli altrimenti ignoti Gugliemo e Nicolò, benché ci fosse da andare orgogliosi di quel che avevano fatto. Loro dicevano «li mile cento trenta cenque eccetera» per farmi capire che lì, a Ferrara, ben prima di Dante, Petrarca, Boccaccio, delle “corone” e delle glorie fiorentine, già si era parlato italiano. Non era forse scritta in italiano quella lapide? Non suonava, forse, fatta salva qualche licenza poetica, tale e quale come se fosse stata scritta oggi? E così – facendo forse finta di non sapere che quella lapide, in verità, è una trascrizione successiva o addirittura un falso – il nonno, vissuto a Genova dagli anni della sua prima maturità, mi citava quelle glorie ferraresi come una cosa che, della sua città d’origine, si era portato via e a cui teneva.

A Ferrara, che tuttora conosco poco, superato da un po’ il Castello, sulla destra, e poi il Teatro e il campanile della basilica di San Francesco, c’è una strada che si chiama “corso della Giudecca”. Lì da quelle parti, mi era stato raccontato, vivevano i ferraresi di religione ebraica. «A Ferrara c’era il ghetto», mi spiegavano i nonni. Io non sapevo che cosa mai fosse, ma la parola aveva un suono ostrogoto, come quello di una porta che cigola su un cardine vecchio o come un tonfo di catene rugginose. Anche quando non era più giovane, cioè quando lo conobbi io, il nonno era dotato di una curiosità insaziabile. Se un argomento, un tema, un qualunque soggetto gli interessava, niente gli pareva abbastanza difficile da costituire un ostacolo. Poniamo che incappasse in una cosa di suo interesse scritta in una lingua straniera, per esempio. Il nonno si procurava un vocabolario e trovava il modo di decifrarla, fosse stata anche il cirillico o la lineare B! La matematica, la musica, la fisica, la chimica, la letteratura… dove la sua curiosità lo portava, lui si appassionava, studiava, imparava, arrivava in breve a saperne più degli altri. Quando giungeva a quel punto, però, di un colpo si stufava, rimetteva tutto via e della roba di cui si era occupato (non di quanto aveva nel frattempo imparato) si dimenticava, come gli fosse di un subito entrata in antipatia.

Ricordo ancora l’odore del mobile in cui erano allineati i suoi vecchi dischi – odore di legno e di vernice. Ricordo anche l’odore dei dischi, un profumo quasi metallico e canforoso, forse per via della celluloide di cui, i più vecchi, erano fatti. Ne aveva serie intere, con le copertine di carta color avana, rigida e consumata. Aveva i classici: Beethoven, Mozart, Wagner, Mendelssohn… Com’era pieno di vita Mendelssohn: meravigliosa e tagliente la terza sinfonia, sfavillante, sontuosa, solare la quarta. Il nonno aveva il talento della musica. E io, che da bambino avevo paura di perdere ogni cosa, gli chiedevo talvolta di scrivermi sulla carta il motivo di una canzone che mi piaceva. Il nonno schizzava cinque righe parallele, le univa a sinistra con un tratto di penna, arrotolava una bellissima chiave di violino, che a me pareva misteriosa come un geroglifico egizio, e metteva giù le note, tali e quali come le aveva sentite. «Ascoltiamo Mendelssohn» gli chiedevo. A me, la quarta sinfonia, l’«Italiana», piaceva tanto.

Quel disco, il nonno l’aveva comprato per la prima volta (non credo fosse lo stesso che ascoltavamo negli anni Settanta) a Ferrara, poco prima che scoppiasse la guerra. Mi raccontava che era entrato nel negozio di dischi e l’aveva chiesto. «Mendelssohn», aveva detto, «vorrei la quarta sinfonia di Mendelssohn. Ce l’ha?». Il commesso aveva fatto finta di non capire. «Chi?» «Mendelssohn!» aveva ribadito il nonno a voce più alta, temendo che il commesso fosse sordo. «Non ho capito» aveva risposto ancora il commesso, con aria svagata. E poiché al nonno proprio pareva impossibile che un serio commesso di un serio negozio di dischi non sapesse chi fosse Mendelssohn, quasi quasi se l’era presa. Il commesso, che lo conosceva, con la compiacenza che si usa a uno che si sia perso un pezzo di storia, gli aveva fatto cenno di avvicinarsi e gli aveva sussurrato «sttt», come per invitarlo a smetterla di invocare Mendelssohn. «Mendelssohn» aveva solennemente aggiunto «era ebreo». Non potevano venderglielo, non l’avevano. Non lo tenevano più fra i dischi dell’assortimento. Ora che c’era tutta quella storia della “razza” e delle “leggi razziali”, l’avevano messo giù, in cantina, e il nonno ebbe ben ben da insistere, perché a lui quel che gli importava è che Mendelssohn era stato un musicista sommo, un genio della musica, un artista sublime. Che fosse ebreo, non solo non gli importava – né mai gli era importato – ma nemmeno se n’era ricordato. E poi e soprattutto: ce c’entrava che fosse ebreo? Cambiava qualcosa? Poteva significare qualcosa per qualcuno? Aveva o non aveva, Mendelssohn, dato all’umanità capolavori della musica? Partiture immortali? Posto che significasse qualcosa – e non significava nulla –, che importava, anzi che c’entrava, che fosse ebreo? Molti erano i ferraresi di religione ebraica. La città ne era piena. La nonna, che da ragazza abitava in una via molto centrale, tra le più belle della città, si ricordava bene anche di Giorgio Bassani. «Bassani…» le dicevo «come mi piace il suo Airone…» E le chiedevo: «L’hai conosciuto? com’era Bassani?». La nonna lo ricordava come un ragazzo piccolo, con i calzoni corti. Anche lei, allora, doveva essere una ragazza piccola. Tutta la città era piccola e a ben pensarci lo è anche questo soffitto di cielo sotto il quale tutte le città e tutti gli uomini e le donne, lungo la loro piccola e breve vita, generazione dopo generazione, trovano da fare e trovano riposo.

Il nonno e la nonna erano di famiglia ferrarese. Tutti, dalla parte di mio padre, erano di Ferrara. Io, però – e me ne dispiace – di Ferrara non so quasi niente, salvo quattro o cinque storie che sono state raccontate così, come questa, e che in più di mezzo secolo ormai ci siamo un po’ passati, di bocca in bocca. Alcune riguardano la guerra, alcune sono tristi, altre allegre o quasi allegre (ho l’impressione che la distanza da cui ci venivano raccontate, distanza di tempo e di spazio, ne sciupasse, anche nei casi migliori, l’allegria). Alcune le ho dimenticate, di altre ne conservo un brano, un frammento, una battuta, altre infine le ricordo come se mi fossero state raccontate ieri o addirittura oggi. Alcune le ho dentro e da così tanto che, in quella città in cui negli ultimi decenni sono tornato soltanto per eventi funebri e funesti, mi pare di esserci vissuto un po’ anche io – ma non in quella di oggi, né in quella di quando io ero bambino, ma in quella di molto molto prima, in una stagione imprecisata e ferma che va dagli anni in cui Glelmo donava una chiesa alla sua città e Nicolao la scolpiva, come dovesse tirarla fuori da un solo pezzo di marmo, agli anni in cui c’era la guerra e i miei nonni frequentavano la scuola, si conoscevano, si fidanzavano, si sposavano. Una di queste storie, però, quella della volta in cui il nonno voleva comprare un disco di Mendelssohn e lo chiese al negoziante che glielo negò, perché Mendelssohn era ebreo, sempre mi era parsa appartenere a un tempo ancora più distante di quello di Glelmo e Nicolao. Col dono e con l’arte, Glelmo e Nicolao avevano dato luce alla città e agli uomini; prima dovevano esserci soltanto tenebre, lunghe e nere tenebre, dentro le quali vagavano spiriti barbari di esseri incapaci di arte e sensibilità, di pittura, scultura, letteratura, musica, ma era un tempo remoto e stantio, con il quale niente noi avevamo da spartire. Ed era così probabilmente da molti millenni, ormai.

E, invece, all’improvviso, la scorsa settimana, ho aperto un giornale. Cercavo della guerra, cercavo di capire: per questo leggevo le colonne del giornale. I russi contro gli ucraini, mi dicevo. Come ai tempi dell’Orda d’Oro, mi dicevo. Che barbarie. Due popoli così fieri, due popoli così capaci di sensibilità e di arte – ci risiamo, mi dicevo! Ancora una volta questa trappola bestiale della guerra, come in Germania nel 1939, quando parve che Goethe e Kant e Beethoven fossero esistiti perché il misfatto e la barbarie fossero più grandi. O come in Italia, negli stessi anni, quando parve che Dante e Petrarca, Michelangelo e Leonardo e tanti altri, fossero vissuti per rimproverarci di essere figli degeneri e che noi li avessimo studiati per ricordarci chi in realtà fossimo e come potessimo e dovessimo essere – e per chiamarci alle nostre responsabilità, se pure la storia poteva farci tralignare e imbestiarci e sconvolgerci perfino. A questo, dentro la storia, la cultura serve. Ci risiamo!, mi dicevo, e sfogliavo il giornale con frenesia, pensando che sarebbe stato il caso di ricordare, alla civiltà che ora stava cedendo alla barbarie, di quali meraviglie era stata capace: e l’ingenua bontà del principe Myškin e il delitto insensibile e il rovello disperato di Raskòl’nikov. E Ciajkovskij ele sue note, come perle, e il suo pianto sulla tastiera e la Prospettiva nelle pagine di Gogol e la sfumata accidia di Oblomov e il cedimento di Ivan Il’ič dinanzi alla constatazione della propria fragilità… Sarebbe stato il caso di ricordarlo, pensavo. Proprio in quel punto, invece, mi cade l’occhio sulla notizia che dentro il pacchetto delle sanzioni, c’è anche la pillola avvelenata per cui Dostoevskij e Tolstoj debbono pagare per Putin. L’Occidente ha deciso di dare il bando alla cultura russa. È stato in quel punto che mi sono ricordato del nonno e di quella volta che era andato a cercare un disco di Mendelssohn nella tenebrosa Ferrara degli anni Trenta e gli avevano fatto credere di non sapere di che cosa stesse parlando e soltanto poi, a seguito del suo stupore e della sua insistenza, gli avevano detto di parlare piano e che non potevano servirlo, perché Mendelssohn era ebreo. È stato così che mi sono ricordato che, per tanta parte della mia infanzia e poi della mia adolescenza, in casa nostra, quella storia ce la siamo raccontata e riraccontata come se appartenesse a una qualche età preumana, a qualche evo ottuso e insensato, a qualche abbozzo pericolante di ancora incivile civiltà. E ho capito che, come se fosse stata non storia, ma prefigurazione, era invece tornata a essere l’oggidì. [stefano termanini | 17.3.2022]